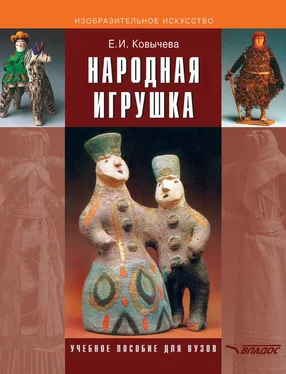

Народная игрушка соответствует разным педагогическим задачам. Она не только игровой объект и забава, средство воспитания и обучения, но и повод к самостоятельному творчеству. Опыт преподавания курса по истории народной игрушки показал широкие возможности его использования в педагогической практике. Руководители детских коллективов [2] С. А. Шмыкова (с. Кигбаево), Н. Ю. Теплякова (с. Юрино, Сарапульский район Удмуртской Республики).

и их воспитанники, общаясь со старшими односельчанами, собирают образцы местных кукол. В Удмуртии проживают русские, удмурты, татары, а также люди многих других национальностей. Текстильные куклы поражают остроумием устройства, простотой и художественностью. Дети, освоив несколько традиционных конструкций, не только копируют их, но и смело творят собственные, экспериментируют с цветом и фактурой тканей. Педагоги отмечают свободу детского творчества и спонтанную (на уровне генетической памяти) яркую национальную образность. Она проявляется не столько в этнографических признаках, сколько в выражении ментальности. У маленьких татарочек куклы активные, броские, яркие.

Платочки им повязаны назад, чтобы не мешали. Застенчивые девочки-удмуртки мастерят сдержанные по цвету фигурки, укутывают их большими шалями, надвигая низко на лицо. Девочкам меньше десяти лет, они только учатся аккуратно работать иглой, наряжая кукол. Многим достаточно, закрутив и подвязав их наскоро, получить эффектный образ, который сразу же побуждает к игре. Учительница начальных классов сыплет упреками, в портфелях девчонок куколок больше, чем учебников. Подружки, увидев поделки, пристают: «Подари, да подари!» Да разве жалко подарить, смастерить-то нетрудно, да и научить сделать такую же куколку-закрутку проще простого. Ко дню рождения мамы и для утешения заболевшей бабушки с особым старанием создается самая красивая кукла. Те бережно ставят ее в сервант и гордо показывают родным и знакомым. И вот уже на занятия приходят девочки постарше и даже женщины, готовые делать кукол хоть каждый день. Появились планы: к Рождеству смастерить вертеп и показать его в селе, изучить народную одежду, обряды, праздники и связать эти знания с кукольным ремеслом, создать этнографический кукольный театр. Таким образом, простая самодельная тряпичная кукла, выполненная в народных традициях, обнаружила не только игровую свободу. Она стала средством самовыражения и творческого развития, поводом к освоению традиций национальной культуры (рис. 1).

Таким образом, игрушка как ценный образец народной культуры не утратила свое го значения для современности. Народная игрушка может обогатить массовую культуру и быт наших современников, поскольку обладает удивительным многообразием и неразрывностью функций. Для детей игрушка ценна своей способностью ненавязчиво и эффективно забавлять, развлекать, обучать, воспитывать и развивать. Перейдя в мир взрослых в качестве подарка, сувенира, украшения интерьера, она продолжает свою воспитательную миссию, гармонизирует наш внешний и внутренний мир, делает нас более добрыми и отзывчивыми к красоте. Игрушка знакомит с нaциональной историей, развивая патриотизм и гражданские чувства. Она обладает немалым запасом общечеловеческих ценностей, помогает воспитывать подрастающего человека прежде всего с духовной стороны, прививая нормы нравственности, основы толерантности (терпимости к проявлениям иной культуры), уважение к традициям.

Рис. 1. У. В. Ковычева . Текстильные куклы. г. Ижевск. 1999

Вопросы для самопроверки

1. Какие качества народной игрушки привлекают к ней внимание художников и производителей?

2. В чем педагогическая ценность народной игрушки?

3. Какие свойства народной игрушки характеризуют ее способность к передаче духов опыта?

2. Определение народной игрушки

Слово «игра» звучит уже в самом понятии игрушки. Попробуем дать определение народной игрушки и найти наиболее приемлемый термин для него из трех предложенных: предмет, модель или образ для игры.

Обобщенное понятие «предмет» хорошо выражает неодушевленную природу материала игрушки. Предмет может иметь любую форму, цвет, качество. Этот термин лучше всего подходит к игрушке упрощенной формы. В процессе детской игры она легко превращается в человека, животное, средство передвижения, мебель, архитектурную композицию. Природные анимистические свойства сознания: способность к одушевлению, фантазия позволяют ребенку создавать воображаемый облик, обстановку, поведение персонажей игры. Так, например, кубики и призмы деревянного конструктора становятся сельским домом, дворцом, космической станцией. К первому лошадка привезет дрова, ее распряжет мужичок. Ко второму прикатят кареты, из них чинно выйдет король в окружении свиты. Летательные аппараты примчат к месту отдыха непохожих на людей инопланетян. Подобные сегодняшнему конструктору брусочки и чурочки были у детей с незапамятных времен. Игра в дочки-матери, подражание знакомым сценам труда, наконец, игры-состязания на ловкость и меткость – все было им доступно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу