2.13. Концепция приемлемого (допустимого) риска

Традиционная техника безопасности базировалась на категорическом требовании обеспечить полную безопасность, не допустить никаких аварий. Но опыт свидетельствует, что любая деятельность потенциально опасна.

В современных условиях от тезиса абсолютной безопасности перешли к концепции допустимого (приемлемого) риска, суть которой – в стремлении к такой малой опасности, которую приемлет общество в данный период времени.

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями её достижения. Нужно иметь в виду, что экономические возможности повышения безопасности технических систем не безграничны.

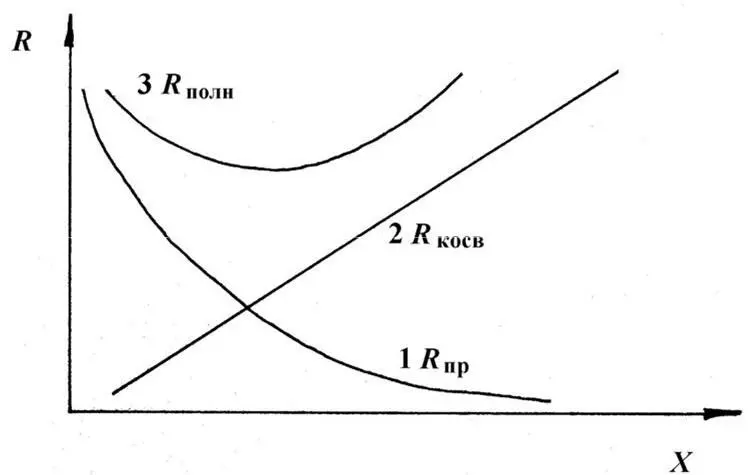

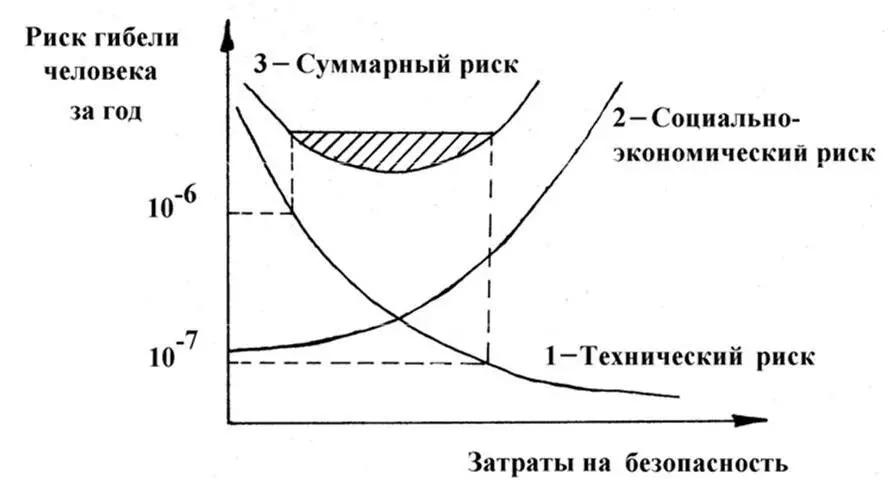

На рис. 2.8 показан упрощенный пример определения приемлемого риска.

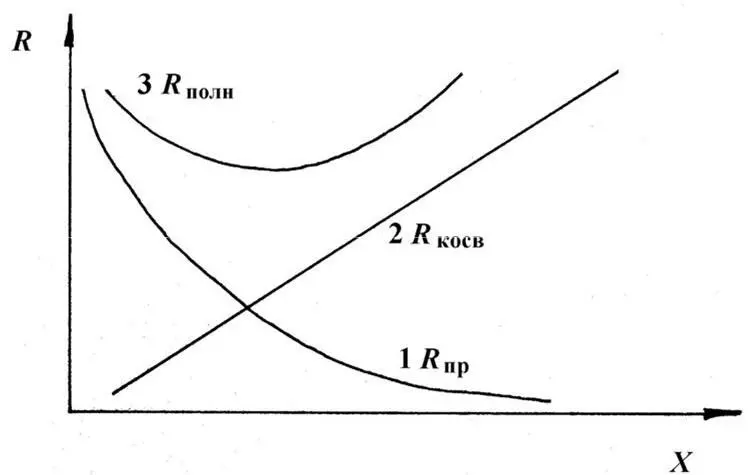

Говоря о риске, необходимо иметь в виду, что, помимо прямого риска R пр, создаваемого данным оборудованием (на уменьшение которого направлены мероприятия по обеспечению безопасности), существует ещё и косвенный риск R косв, состоящий из социального и технического, зависящего от усложнения систем безопасности. С ростом расходов Х на безопасность R пруменьшается, а R косв.растёт. Из рис. 2.8 видно, что начиная с некоторого уровня этих расходов при их дальнейшем росте будет происходить возрастание полного риска

R полн= R пр+ R косв

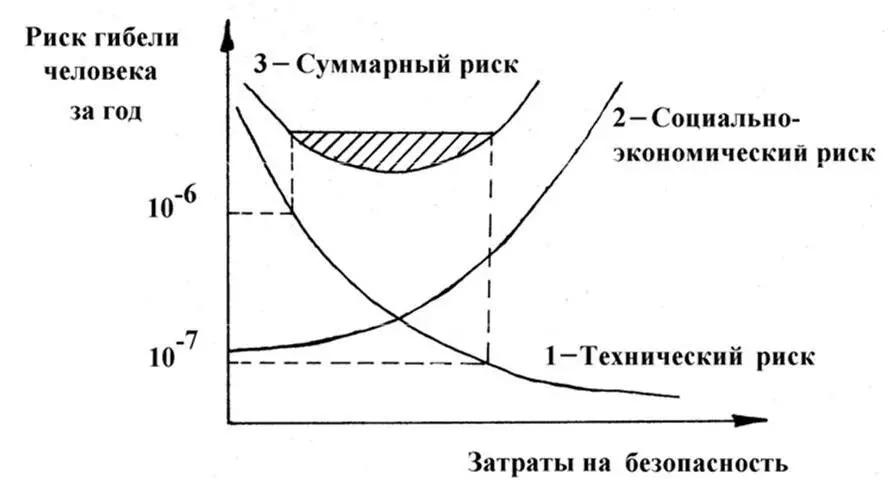

При увеличении затрат технический риск снижается, но растёт социальный, т. к., затрачивая чрезмерные средства на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной сфере, например ухудшить медицинскую помощь (рис. 2.9).

Суммарный риск имеет минимум при определённом соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферы. Это обстоятельство и нужно учитывать при выборе риска, с которым общество пока вынуждено мириться.

Приемлемый риск в некоторых странах, например в Голландии, установлен в законодательном порядке. Максимально приемлемым уровнем индивидуального риска гибели обычно считается 1 · 10 – 6в год. Пренебрежимо малым считается индивидуальный риск гибели 1·10 – 8в год.

Рис. 2.8. Определение приемлемого риска

Рис. 2.9. Определение полного риска

Максимально приемлемым риском для экосистем считается тот, при котором может пострадать 5 % видов биогеоценоза.

Приемлемый риск обычно на 2–3 порядка строже фактического. Следовательно, введение приемлемых рисков является акцией, направленной на защиту человека.

Помимо коллективной приемлемости, существует также и индивидуальная приемлемость, установленная для себя осознанно или неосознанно и являющаяся балансом между риском и выгодой. В определённых случаях люди готовы добровольно идти на риск, в 1000 раз больший, чем приемлемый. Решающая роль в принятии такого решения лежит в психологии человека.

2.14. Управление безопасностью жизнедеятельности

Под управлением БЖД понимается организованное воздействие на системы «человек – среда», «человек – производство», «человек – машина» для перевода объекта из одного опасного состояния в другое, менее опасное. При этом должны соблюдаться на основе сопоставления затрат и выгод условия экономической и технической целесообразности.

Управление БЖД – это в то же время есть управление риском. И осуществляться оно должно на всех стадиях деятельности: научный замысел, НИР, проект и его реализация, испытание, производство, транспортирование, эксплуатация, реконструкция, консервация, ликвидация и захоронение.

Управление БЖД (риском) осуществляется по нескольким направлениям:

1) обучению персонала и профессиональному отбору;

2) психологической подготовке персонала;

3) совершенствованию технических систем;

4) экономическому стимулированию;

5) управлению режимами труда и отдыха;

6) использованию средств индивидуальной и коллективной защиты;

7) воспитанию культуры безопасного поведения;

8) организации контроля;

9) прогнозированию и организации управления чрезвычайными ситуациями (ЧС);

10) материально-техническому обеспечению.

Одним из путей повышения БЖД является активное содействие всех участников трудовой деятельности в сборе и анализе информации о безопасном ведении работ, для чего все сотрудники обязаны сообщать о выявленных ими ошибках, их причинах, возможных последствиях. Накопленные данные анализируются и разрабатываются предложения по совершенствованию производства, рабочей среды, оборудования. Таким образом создаются банки данных о безопасности работы как оборудования, так и систем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу