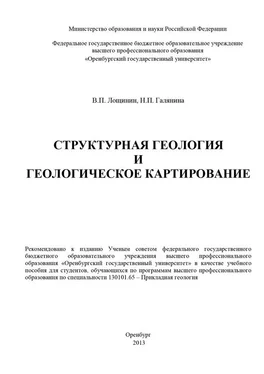

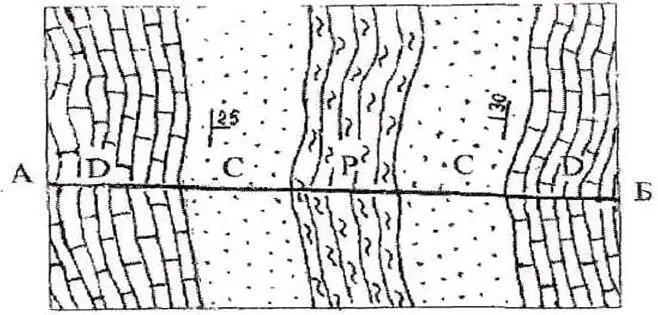

Рисунок 1.5 – Геологическая карта

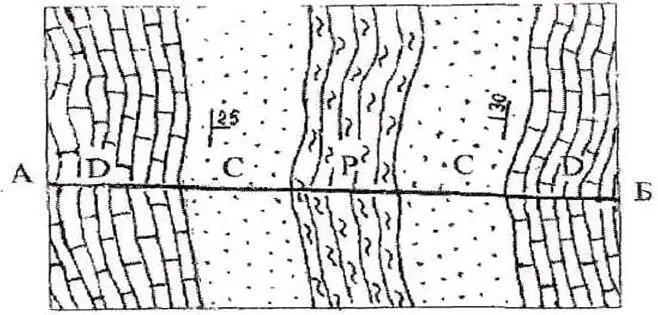

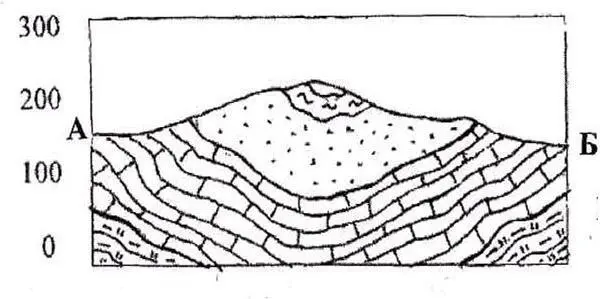

Рисунок 1.6 – Разрез по линии А-Б

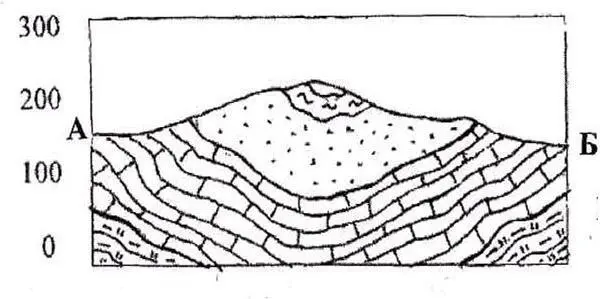

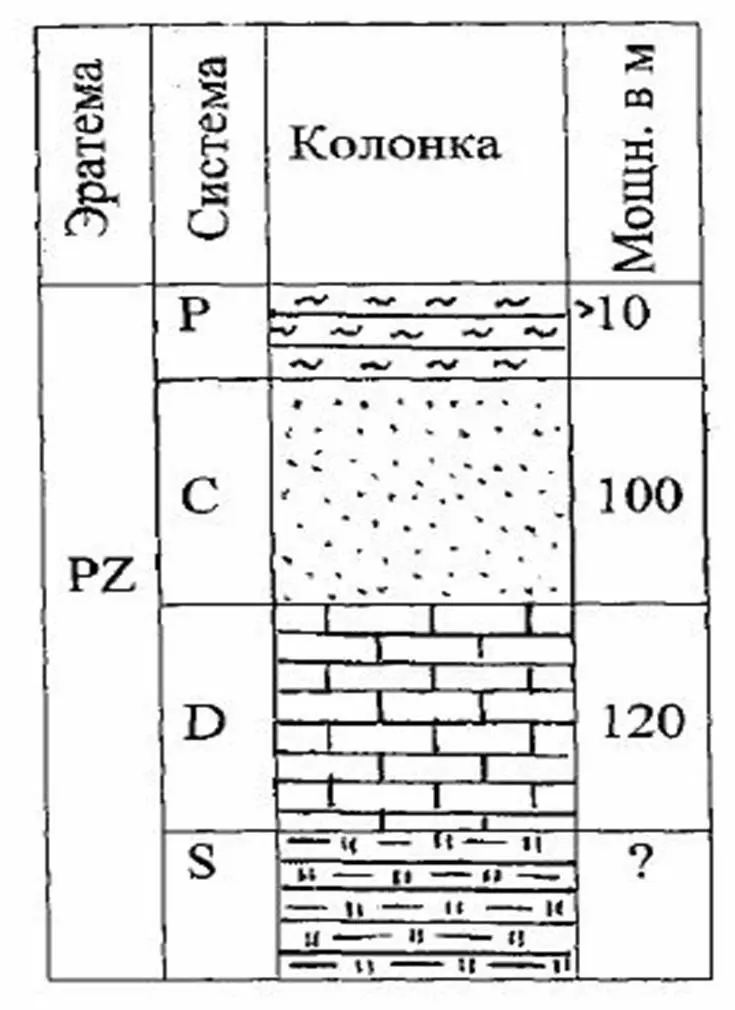

Рисунок 1.7 – Стратиграфическая колонка

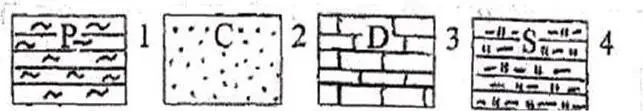

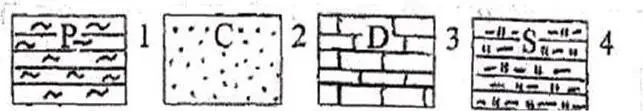

1 – глина, 2 – песчаник, 3 – известняк, 4 – кремнистый сланец.

Рисунок 1.8 – Условные знаки к рисункам 1.5,1.6,1.7 [по 6]

На карте изображена простая симметричная синклинальная складка с падениями крыльев 25-30 градусов. Наиболее древние породы силура представлены массивно-слоистыми кремнистыми сланцами. Выше согласно залегают плитчатые темно-серые известняки девона. Их также согласно перекрывают розовато-серые рассланцованные средне- и мелкозернистые песчаники нижне-каменноугольного возраста. Венчают разрез палеозойских отложений серые массивные глины перми [4]. На карте вкрест простирания пластов или по другому выбранному направлению проводится линия геологического разреза, на концах которой проставляются буквы, например А – Б. Линию разрезов на геологической карте всегда проводят от рамки до рамки планшета. При этом вначале строится топографический профиль по [3]. На нем показывается уровень моря (нулевая отметка). Справа (а иногда и слева) строится вертикальная шкала, на которой через один сантиметр делаются отметки в соответствующем масштабе и проставляется цифра в метрах. Через 0,5 см проставляются штрихи без числового выражения. Затем на линию топографического профиля по вертикали сносятся границы соответствующих стратиграфических подразделений. В нашем случае отчетливо видно, что в ядре синклинальной складки залегают наиболее молодые породы перми, а на крыльях сменяя друг друга отложения карбона, девона и силура (рисунок 1.6).

В заключении строится стратиграфическая колонка. В ее левой части показывают возраст стратиграфических подразделений, в центре в соответствующем масштабе литологический состав исследуемых отложений, а справа их мощности (рисунок 1.7).

1. Какие Вам известны системы палеозоя?

2. Сколько эратем (групп) включает геологическая история Земли?

3. Перечислите группы магматических пород в зависимости от содержания в них кремнезема?

4. Какие породы относятся к щелочным и ультращелочным образованиям.

5. На каком принципе построена номенклатура карт?

6. Как изображаются на картах основные породы осадочных и магматических образований?

7. Что собой представляют геологические карты и разрезы, что положено в основу их составления?

8. Какие типы обязательных и специальных геологических карт Вы знаете?

2 Лабораторная работа № 2. Построение карт, разрезов и стратиграфических колонок на площадях с горизонтальным залеганием пород

Горизонтальным залеганием горных пород, или горизонтальной структурой называют такое залегание, когда поверхность напластования слоев в целом совпадает с горизонтальной плоскостью.

Горизонтальная структура очень широко распространена, представляя верхнюю зону осадочной оболочки Земли. Четвертичные и, в несколько меньшей степени, неогеновые образования почти во всех тектонических регионах лежат горизонтально. Горизонтальное залегание характерно и для более древних пород (вплоть до кембрийских, как, например, в Прибалтике), занимающих верхний этаж обширных платформ, предгорных и многих межгорных прогибов. В крупных платформенных структурах – антеклизах и синеклизах – наклоны слоев настолько малы (обычно доли градуса), что на большей части платформы (за исключением некоторых платформенных складок, главным образом соляных куполов) породы залегают практически горизонтально. Горизонтальная структура свойственна и некоторым сериям протерозойских метаморфических пород, например овручской на Русской платформе [2,4,12].

Горизонтально залегающие слои различного состава и возраста, а также границы разделяющих их перерывов, являются вместилищем разнообразного комплекса твердых, жидких и горючих полезных ископаемых, а также многочисленных россыпных месторождений благородных и редких металлов. Изучение их строения, вещественного состава и характера напластования при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых имеет большое прикладное значение.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу