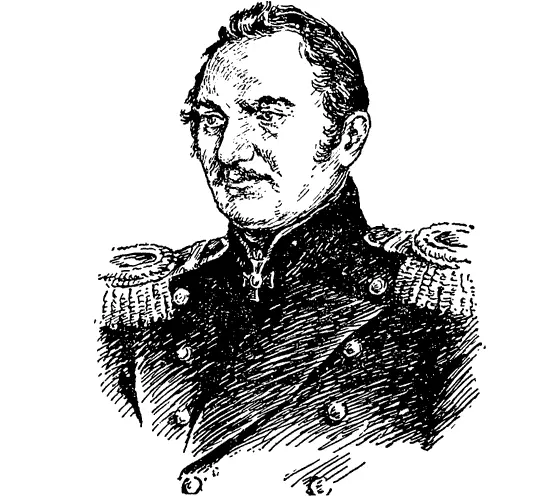

Иван Федорович Крузенштерн.

Капитаны Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев во время кругосветной экспедиции на кораблях «Восток» и «Мирный» в 1819–1821 годах открыли новый материк — Антарктиду.

Этот подвиг, который по праву считают самым выдающимся географическим открытием XIX века, совершен на маленьких деревянных кораблях (шлюп «Восток» водоизмещением 900 тонн и шлюп «Мирный» водоизмещением 530 тонн). Русские военные моряки смело пошли на таких судах в неизведанные южные широты, хотя за полвека до них известный английский мореплаватель Джемс Кук объявил бесперспективными какие-либо попытки исследовать этот район: «Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях и поисками южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли не могут находиться на юге, никогда не будут исследованы…»

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен.

Открытия Беллинсгаузена и Лазарева показали всю безосновательность самонадеянных высказываний Кука. Именем Беллинсгаузена названо обширное море. Вместе с Землей Александра I и островом Петр I они и поныне свидетельствуют о великих заслугах русских в исследовании Антарктики.

Русскими моряками было открыто множество островов, особенно в Тихом океане. В дальнейшем они были захвачены США, Англией, Францией, Японией При этом русские названия заменялись иностранными.

Федор Петрович Литке.

Долго оставался неясным вопрос о географическом положении Сахалина. Его разрешил Г. И. Невельской.

В 1848–1849 годах, закончив свое плавание из Петербурга на Дальний Восток на судне «Байкал», Невельской отправился к Сахалину и устью Амура. Им впервые было доказано, что Сахалин не полуостров, а остров.

Борясь за идею присоединения к России Амурской области, он прожил несколько лет в этом крае. Ценой невероятных лишений Невельской доказал, что устье Амура доступно с моря, что путь по Амуру представляет громадные преимущества для связи и снабжения поселений на дальневосточных берегах, а весь край легко может быть освоен Россией.

Замечательные достижения Шелехова, Баранова и других исследователей в освоении Алеутских островов, Аляски и североамериканского побережья были недостаточно оценены царским правительством. Вместо укрепления этих замечательных русских поселений правительство считало их обузой и продало за бесценок, лишь бы отделаться.

Так, еще при Николае I русское правительство продало частному лицу за 30 тысяч долларов фактории и форт Росс в Калифорнии. В 60-х годах Японии были отданы Курильские острова в качестве «компенсации» за Южный Сахалин, который никогда и не принадлежал ей.

В 1867 году за 7 миллионов долларов Соединенным Штатам Америки были проданы Аляска и Алеутские острова, включая в эту сумму все помещения, верфи, промышленные предприятия и флот, насчитывавший 14 одних только крупных пароходов.

Так же неблагодарно отнеслось царское правительство к открытиям своих лучших мореплавателей, не защитив от посягательства иностранных государств многочисленные земли и острова в Тихом океане, Антарктике и других местах.

С особой теплотой советский народ всегда вспоминает имя Степана Осиповича Макарова. Этот человек был и героем-воином и неутомимым ученым-исследователем. Он славен как защитник Порт-Артура, участник военно-морских кампаний, он увековечил также свое имя как кораблестроитель, создатель первого в мире крупного ледокола «Ермак». Много энергии отдал Макаров исследованиям морей Севера и Тихого океана, созданию нашей отечественной океанографии.

Степан Осипович Макаров.

Во время кругосветного плавания на корабле «Витязь» (1886–1889 годы) адмирал С. О. Макаров впервые с достаточной полнотой описал гидрологию Тихого океана. Его труд и поныне считается классическим.

На пороге XX века Макаров на ледоколе «Ермак» сделал попытку исследовать высокие широты Северного Ледовитого океана. Несмотря на то, что попытка не увенчалась успехом, он писал: «Все полярные экспедиции, не исключая нашей, в смысле достижения цели были неудачны, но если мы что-нибудь знаем о Ледовитом океане, то благодаря этим неудачным экспедициям». Действительно, не имея государственной поддержки, многие русские полярные экспедиции того времени не могли разрешить поставленной цели, а для некоторых участников они кончались трагически. Такова судьба и выдающегося полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова, пытавшегося достичь Северного полюса.

Читать дальше

![Жюль Верн - Наступление моря [Нашествие моря]](/books/277877/zhyul-vern-nastuplenie-morya-nashestvie-morya-thumb.webp)