«А от Хвалимского моря (так назывался тогда Каспий. — В. Б. ) до Синего моря на летний на солнечный восход прямо 250 верст. А Синим морем до устья реки Сыры 280 верст. А в Синем море вода солона. Из Синего моря вытекла река Арзас и потекла во Хвалимское море».

Когда среди желтых песков видишь гладь Аральского моря, становится понятным это название: воды Арала исключительно прозрачны, и окраска их яркосиняя.

Название «Аральское» море получило от страны Арал, располагавшейся в дельте Аму-Дарьи.

Первым исследователем Аральского моря, как и Каспийского, был Бекович-Черкасский, посланный Петром I разведать пути в Индию.

В последующие сто с лишним лет Аральское море оставалось неведомым. Только в 1848 году начал работы по исследованию Арала А. И. Бутаков. Ему мы обязаны первыми описаниями Арала.

Однако наиболее полное исследование этого озера-моря организовал академик Л. С. Берг. Им были проведены экспедиции в 1900–1902 годах и в 1906 году. Следует сказать, что интерес к этим местам до постройки в 1905 году Оренбургско-Ташкентской железной дороги был очень мал. Богатое рыбой море эксплуатировалось слабо. Исследования Аральского моря стали проводиться регулярно только с установлением советской власти. В 1925 году Л. С. Берг организовал новую экспедицию, а с 1929 года начала свою постоянную деятельность Аральская рыбохозяйственная научная станция.

Площадь Аральского моря-озера колеблется между 63 и 68 тысячами квадратных километров. Размеры и глубина Арала сильно меняются в различные годы. Изменения уровня, а отсюда и площади Аральского моря происходят в другое время, чем в Каспийском море. Обычно в те годы, когда уровень Арала стоит высоко, на Каспии наблюдается низкое стояние уровня, и наоборот. Это различие в уровне двух морей-озер, находящихся в одной засушливой зоне, объясняется различием в питающих их бассейнах.

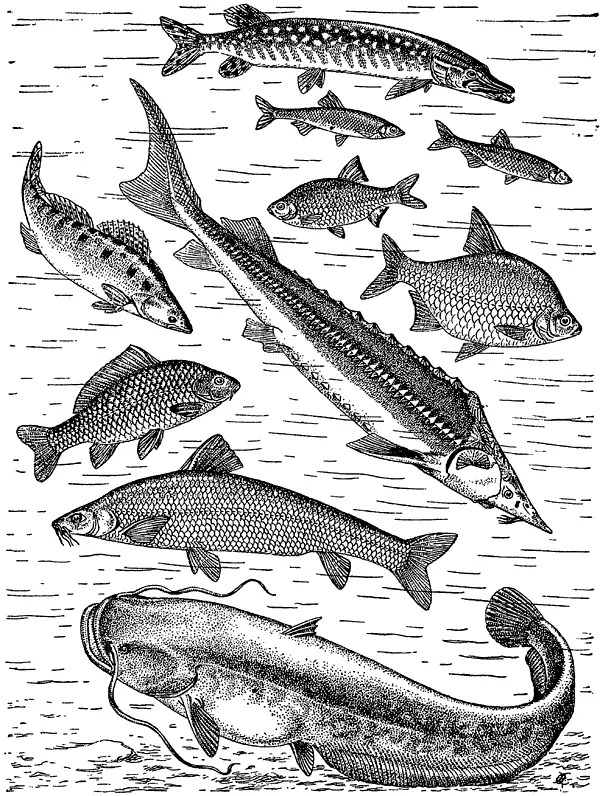

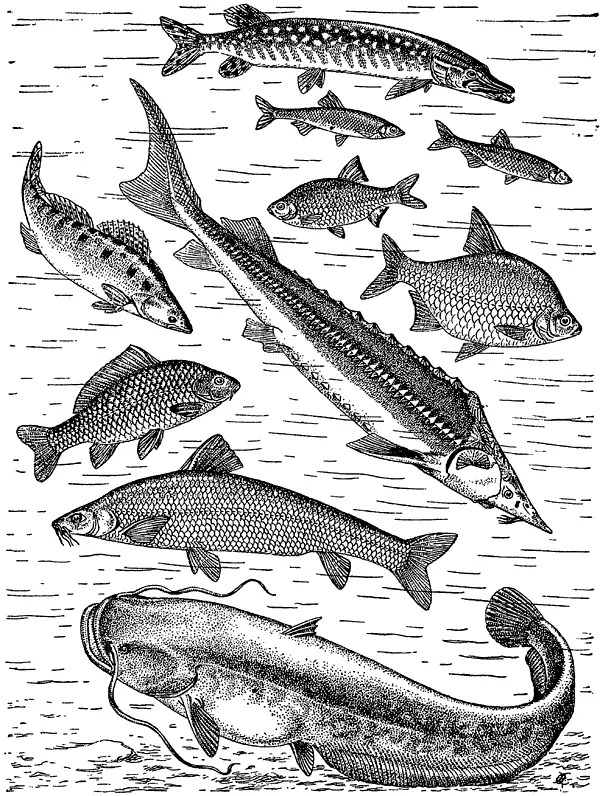

Промысловые богатства Аральского моря (щука, судак, шип, вобла, лещ, сазан, усач, сом).

Бассейны рек Каспия и Арала расположены в различных климатических зонах. Истоки их питания отстоят друг от друга почти на 2 тысячи километров.

Основной источник поступления вод в Каспийское море — бассейн Волги, собирающей воды с Русской равнины. Аму-Дарья и Сыр-Дарья, несущие свои воды в Аральское море, берут начало в горах Тянь-Шаня, и их полноводность зависит от таяния ледников.

В последние годы площадь Аральского моря увеличилась на 3 тысячи квадратных километров, а площадь Каспийского моря значительно сократилась.

Уровень Аральского моря на 52 метра выше уровня океана и почти на 80 метров выше уровня Каспийского моря. Так как Арал мелководный и наибольшая глубина его менее 70 метров, то, следовательно, даже дно его стоит выше уровня Каспия.

Аму-Дарья выносит ежегодно более 100 миллионов тонн песка, различных веществ и растворенных солей в Аральское море. Некоторые считают, что пески Кара-Кумов образовались из наносов Аму-Дарьи и других рек. Выносимый рекой песок приводит к резким изменениям в размерах дельты, образованию новых протоков и, наоборот, засорению старых.

В древние времена один из крупных протоков Аму-Дарьи — Куня-Дарья — направлялся в Сарыкамышскую впадину. Здесь вода поддерживала существование обширного озера, из которого вытекала в направлении к Каспийскому морю река Узбой. В этих районах располагалось обширное Хорезмское государство.

Хорезмский историк Абуль-Гази-Беабур-хан писал: «Весь путь от Ургенча до Абуль-хана (Балхана) был покрыт аулами, потому что Аму-Дарья, пройдя под стенами Ургенча, текла до восточного склона горы, где река поворачивала на юго-запад, чтобы направиться совсем на запад и влиться в Огурчи в Мезандаранское море (Каспий. — В. Б. ). Оба берега до Огурчи представляли сплошной ряд возделанной земли, виноградников и садов».

Среди советских исследователей имеются два взгляда. Так, С. П. Толстов считает, что в историческое время потока вод по Узбою не было. Он не нашел вдоль долины Узбоя исторических памятников. Противоположные воззрения высказываются А. А. Ямновым. По его мнению, еще в эпоху средневековья Узбой вытекал из переполненного Сарыкамышского озера. Это подтверждается существованием древних ирригационных систем. С прекращением притока воды по руслу Куня-Дарья Сарыкамышское озеро и Узбой высохли и край стал пустыней.

Читать дальше

![Жюль Верн - Наступление моря [Нашествие моря]](/books/277877/zhyul-vern-nastuplenie-morya-nashestvie-morya-thumb.webp)