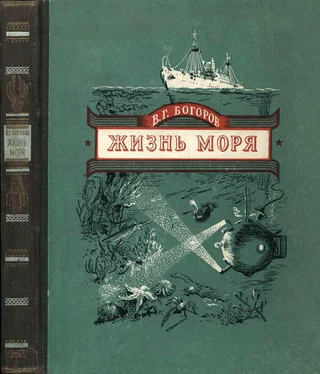

С 1948 года советские полярники организовали систематический штурм Северного Ледовитого океана. Много воздушных экспедиций отправляется в непосещенные районы Центральной Арктики. Самолеты садятся на лед, и ученые проводят комплексные исследования от поверхности до самого дна Северного Ледовитого океана. Кроме летающих обсерваторий, на дрейфующих льдах располагаются научные станции.

В 1950–1951 годах на льдах работала дрейфующая станция «Северный полюс-2». Руководил ею М. М. Сомов. Одновременно велось обследование обширного района с помощью летающих обсерваторий под научным руководством М. Е. Острекина.

С весны 1954 года в районе Центрального Полярного бассейна стало особенно оживленно. Вековое ледовое безмолвие нарушили самолеты высокоширотной экспедиции Главсевморпути и Академии наук СССР под начальством В. Ф. Бурханова, имевшей задачу организовать всестороннее изучение Арктики.

Летные отряды обследовали большой район. Начали работать две дрейфующие станции: одна — в районе полюса — станция «Северный полюс-3», ее возглавляет А. Ф. Трешников; вторая — Е. И. Толстикова, в районе так называемого Полюса недоступности — «Северный полюс-4».

Станции обеспечены всем необходимым для научных исследований широкого размаха: хорошо оборудованными лабораториями, радиостанциями, вертолетами, тракторами, автомобилями. Со станциями поддерживается постоянная авиасвязь.

Работы советских ученых привели к крупнейшим научным открытиям, благодаря которым рассеялись многие ошибочные представления.

На всем пространстве Центральной Арктики нет ни одного острова. Дно огромной «чаши» имеет глубины до 5180 метров. На дне этой чаши тянутся горы. Некоторые из них так велики, что возвышаются над дном до 3 километров. Главный хребет простирается от Новосибирских островов через район Северного полюса к земле Элсмира (к западу от Гренландии). Ему присвоено имя М. В. Ломоносова — в честь заслуг великого ученого в развитии полярной науки и отечественной океанографии.

Хребет Ломоносова разделяет Полярный бассейн на две котловины: западную, расположенную в сторону Гренландского моря, и восточную — в направлении к морю Бофорта. Названия «восточная» и «западная» условны, потому что обе котловины лежат к югу от полюса.

Ученые выяснили пути движения циклонов и антициклонов через Арктику и влияние их на дрейф льдов, определили характер водных масс и роль Атлантического и Тихого океанов в их происхождении.

Жизнь в высоких широтах оказалась далеко не такой бедной, как считали… Везде под льдами находили мелкие водоросли, животных, рыб, а на льдах видели белых медведей, тюленей, морских птиц. В местах, удаленных более чем за тысячу километров от берега, встречали даже полярного воробья-пупочку и песцов.

Исследование Северного Ледовитого океана, который часто называют «кухней погоды», имеет важное значение для прогноза льдов на Северном морском пути и прогнозов погоды на обширных просторах всей страны.

На карте Северного Ледовитого океана почти не осталось «белых пятен». До 1929 года более 4 миллионов квадратных километров, то-есть 57 процентов всей площади Северного Ледовитого океана, считалось «белым пятном». В 1939 году оставалось только около 2 миллионов таких «белых» километров (24 процента), а в 1945 году — немногим более 1 миллиона, то-есть менее 17 процентов площади Полярного бассейна. Скоро исчезнут и эти последние «пятна».

После Великой Отечественной войны размах исследований морей и океанов значительно увеличился. Советская идея о создании корабля-лаборатории получила свое завершение в наши дни. С 1948 года наша океанография располагает самым лучшим, специально оборудованным экспедиционным судном для дальних плаваний — «Витязем». На борту «Витязя» 12 лабораторий. На корабле могут жить и успешно работать 60 научных сотрудников. Это уже подлинно пловучий институт. Для исследовательских целей построены или переоборудованы и другие суда.

Советские ученые, участники экспедиции на «Витязе», проникли в неведомые глубины Тихого океана и везде, даже на глубинах более 10 километров, нашли жизнь. Они опровергли ошибочную теорию зарубежных ученых об ограниченности жизни на глубине. Они открыли новые подводные горы и хребты, по протяженности превышающие Кавказские.

В Северной Атлантике — новом для советских рыбаков промысловом районе — ведутся разнообразные работы по изучению Гренландского, Норвежского и Северного морей. Уже известны и с каждым годом открываются новые места, изобилующие сельдью, морским окунем, треской. В этом немалая заслуга не только ихтиологов, изучающих жизнь рыб, но и океанологов. Изучение течений, температуры воды, рельефа дна и грунтов, распределения животных, которыми питаются рыбы, содействует успешному лову. Исследования Атлантики улучшают и климатические прогнозы, составляемые для значительной части территории европейской части нашей страны.

Читать дальше

![Жюль Верн - Наступление моря [Нашествие моря]](/books/277877/zhyul-vern-nastuplenie-morya-nashestvie-morya-thumb.webp)