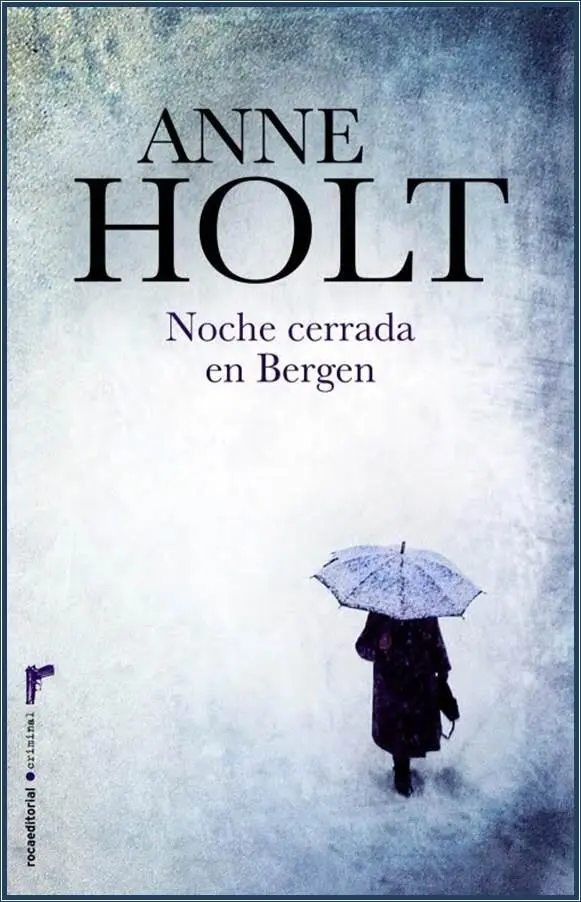

Anne Holt

Noche cerrada en Bergen

Título original:Pengemannen

Para Ann-Marie,

por quince buenos años

de amistad y colaboración.

Era la vigésima noche de diciembre.

Una de esas noches de sábado, que prometen tantas cosas que nunca se concretan, se había deslizado de forma bastante anodina hasta el último domingo de Adviento. La gente todavía estaba de celebración en los restaurantes y los bares, pero maldecía la violenta nevada que había caído sobre Oslo unas horas antes, sin previo aviso. Después, el termómetro había alcanzado los tres grados sobre cero, y todo lo que restaba del ambiente navideño era el aguanieve gris sobre las placas de hielo y las lagunas de nieve derretida.

Una niña estaba parada en el medio de Stortingsgaten.

Iba descalza.

– Cuando las noches se alargan… -cantaba despacito- y llega el frío…

El camisón era amarillo claro, con mariquitas bordadas sobre el pecho. Bajo la enagua, las piernas eran delgadas como palillos. Tenía los pies plantados sobre la nieve. La niña, delgada y a medio vestir, estaba tan fuera de lugar en la nocturna escena ciudadana que todavía nadie había reparado en ella. La época de las cenas navideñas estaba próxima a su clímax y todos tenían suficiente con lo suyo. Una criatura medio desnuda y que canturreaba en una calle de la capital en medio de la noche era casi invisible, como si en uno de los libros que la niña tenía en su casa, los asombrosos animales africanos se hubiesen ocultado hábilmente entre los dibujos del paisaje noruego, escondidos en las cortezas y el follaje, apenas detectables por lo ajenos que resultaban al cuadro.

– … así dice la pequeña mamá ratón…

Todos estaban deseosos de diversión, algo que pocos encontraban. Mirando fijamente su propio vómito, una mujer se apoyó contra el cristal blindado frente a la joyería Langgaard. La salsa de arándanos de un color rojo profundo y aún sin digerir se mezclaba con restos de cerdo y albóndigas, nieve y arena. Un grupo de jóvenes aullaba y le dirigía cánticos ininteligibles desde el otro lado de la calle. Arrastraban a un amigo hecho polvo, mientras pasaban al lado del Teatro Nacional, sin preocuparse de que el tipo hubiese perdido un zapato. Había grupos de fumadores reunidos frente a cada local abierto, tiritando de frío. El viento salado del fiordo soplaba a través de las calles mezclándose con el hedor del tabaco quemado, del aguardiente y de un perfume nauseabundo; el olor nocturno de la gran ciudad noruega cerca del día de Navidad.

Sin embargo, nadie reparaba en la niña que cantaba bajito en la calle, quieta justo entre las vías plateadas del tranvía.

– … y mamá ratón…, y mamá ratón…

No llegó más allá.

– … y mamá ratón…

El tranvía de la línea número 19 arrancó de la parada que estaba cien metros más arriba, en dirección al palacio. Como un pesadísimo trineo lleno de gente que no sabe bien adónde se dirige, aceleró lento por la suave cuesta que desciende hacia el hotel Continental. Algunos de los pasajeros apenas sabían dónde habían estado. Dormían. Otros farfullaban acerca de dónde seguir la fiesta, en busca de más bebida y más mujeres a las que abordar antes de que fuese demasiado tarde. Otros sólo fijaban las miradas perdidas en el calor espeso que al depositarse sobre las ventanas las volvía grises y opacas con la humedad.

A la entrada del Theatercafeen, un hombre levantó la vista de los elegantes zapatos que había elegido para la velada, con la esperanza de que la nieve se demorase todavía un poco más. Tenía los pies empapados y las marcas de sal serían difíciles de quitar una vez que lograse secar los zapatos.

Fue el primero en ver a la niña.

Abrió la boca para gritar una advertencia. Antes de que pudiese tomar aliento, recibió un empujón en la espalda que casi le hace perder el equilibrio.

– ¡Kristiane! ¡Kristiane!

Una mujer tropezó con la amplia falda de su traje. Se agarró del hombre que iba calzado con los destruidos zapatos de Enzo Poli, pero éste no había recuperado todavía el equilibrio y ambos cayeron al suelo.

– Kristiane -gimió la mujer mientras trataba de ponerse de pie.

El tranvía repicó su campana con violencia.

El conductor, que estaba a punto de finalizar su doble turno agotador, vio finalmente a la niña. El metal chilló cuando frenó lo mejor que pudo sobre los húmedos rieles congelados.

– … así dice la pequeña mamá ratón a sus hijitos -cantaba Kristiane.

El tranvía estaba aún en movimiento y a sólo seis metros de ella cuando la madre se puso de pie. Se dirigió hacia la calle con la falda medio desgarrada, pisó mal, pero logró mantenerse erguida y gritó otra vez:

– ¡Kristiane!

Después, algunos dijeron que el hombre que apareció como de la nada se parecía a Batman, tal vez por la amplia capa que vestía. De hecho era bajo, un poco entrado en carnes y calvo. Como todos los ojos estaban pendientes de la niña y de la madre desesperada, nadie pudo ver bien cómo se deslizó con asombrosa agilidad frente al tranvía. Sin detenerse, atrajo a la pequeña hacia sí con un brazo. Estaba casi fuera de los rieles cuando el vehículo pasó pesadamente sobre las huellas apenas visibles de Kristiane y se detuvo. Un jirón oscuro arrancado de la chaqueta se agitaba en el viento, enganchado al parachoques.

La ciudad respiró con alivio.

No se podía oír un solo coche; las risas y los gritos murieron ahí. La campana del tranvía cesó en su repique. Todos se quedaron en silencio, como si no pudiesen creer de veras que todo hubiera salido bien. El conductor del tranvía permanecía inmóvil en su asiento, con las manos en la cabeza y los ojos bien abiertos. Hasta la madre de la niñita parecía congelada a unos metros de ella, con el traje de fiesta destruido y los brazos indecisos al costado.

– Si ninguno cae en la trampa… -seguía cantando Kristiane, sin mirar al hombre que la retenía.

Algunos comenzaron a aplaudir con prudencia. Otros los siguieron. El aplauso creció, y fue como si la mujer en el traje de fiesta se despertase de pronto.

– ¡Hija! -gritó mientras corría para cubrir los pocos pasos que la separaban de la niña. La agarró y la apretó contra su pecho-. ¡Debes prometerle a mamá que nunca, nunca, nunca volverás a hacer algo así!

Sin pensarlo, Inger Johanne Vik alzó un brazo sin soltar a su hija. El hombre no hizo siquiera un gesto cuando la mano de la mujer golpeó con violencia su mejilla. Sin tocar las marcas rojas que le habían dejado los dedos, esbozó una sonrisa oblicua, inclinó la cabeza despacio con un saludo algo anacrónico, se dio la vuelta y se fue.

– … pero se cuida de ella… -cantaba la niña-, ¡pronto podrán todos celebrar de nuevo la Navidad!

– ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien?

Cada vez más personas vestidas de fiesta salían del Continental. Todas hablaban al mismo tiempo. Todos sabían que había sucedido algo, pero sólo unos pocos entendían qué. Algunos hablaban de un accidente, otros de que alguien había intentado secuestrar a la pequeña Kristiane, la hijita especial de la hermana de la novia.

– ¡Cariño! -lloraba la madre-. ¡No debes hacer esas cosas!

– La señora estaba muerta -dijo Kristiane-. Tengo frío.

– ¡Por supuesto que tienes frío!

Inger Johanne comenzó a caminar hacia el hotel con pasos cortos y vacilantes para evitar caerse. En el umbral estaba la novia. La parte superior del vestido sin tirantes estaba cubierta de lentejuelas brillantes. La seda gruesa le caía en pliegues pesados sobre las caderas estrechas hasta los pies, donde un par de zapatos cubiertos de perlas mostraban todavía una blancura igualmente brillante. La dueña de la noche estaba tan bella como debía, perfectamente maquillada y con el peinado tan perfecto como al principio de la cena, hacía va varias horas. La piel bronceada de los hombros descubiertos podría haber indicado que había realizado el viaje de bodas de antemano. Ni siquiera parecía que tuviese frío.

Читать дальше