С точки зрения общепринятой реальности, вы – просто макроскопический ньютоновский объект с определенным возрастом и размером, весом, химией и т.д. Вы родились, и с течением времени несомненно умрете. Но с точки зрения процессуального ума, вы многомерны. Вы – реальный человек, который однажды умрет, и одновременно вы – вневременной опыт, свободный от вашей текущей идентичности. Этот вневременной тотемный дух может быть полезен не только вашему телу – он также может объяснять недавние сновидения и быть полезным другим. Понимание конфликтных ситуаций как возможности для того, чтобы «умирать» – в положительном смысле становления вашим тотемным духом в действии – может лишь помогать вам и всей остальной части нашей конфликтной планеты. Я заинтересован не в изменении мира, как он есть, а скорее в восприятии конфликта как напоминания: находите свой процессуальный ум и путь за пределами создания и уничтожения.

1. Не следует просто воевать с войной.

2. Война сигнализирует о необходимости осознания процессуального ума.

3. Воспринимайте конфликтные ситуации и телесные страхи как возможность для «умирания».

4. Призраки и, возможно, решения проблемы войны – это мертвые, то есть состояние ума, которое мы обычно ассоциируем со смертью.

5. «Умирайте» до того, как вас убьют, и вызывайте к жизни свой тотемный дух.

Глава 10

Процессуальный ум города: Новый Орлеан

Война обусловлена нашим пристрастием к нашим локальным воззрениям общепринятой реальности. В общепринятой реальности, если кто-то хочет вас ударить, то это драка. Но с точки зрения процессуального ума, это потенциальное приглашение к новому виду отношений. Проблемы войны носят не только политический, реалистический или даже интеллектуальный характер – они касаются психологической относительности. Одной точки зрения общепринятой реальности никогда не будет достаточно, чтобы иметь дело с множественными реальностями и сновидениями этого мира.

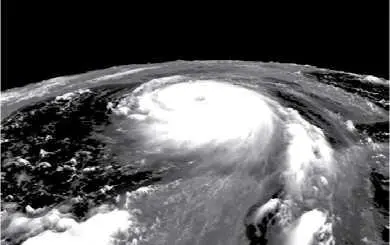

Ураган над Новым Орлеаном

В этой главе я хочу использовать пример того, как точка зрения процессуального ума на конфликт может помогать даже в сложных ситуациях, которые возникают в крупных городах, переживающих стресс и страдающих в результате гибели многих людей и массового уничтожения имущества и окружающей среды. Вместо войны, я теперь сосредоточусь на частичном уничтожении американского города Новый Орлеан, в Луизиане, в конце августа 2005 года.

Мы с Эми решили работать там, чтобы помогать восстановлению Нового Орлеана. Поначалу мы были ошеломлены, осознавая, что в Новом Орлеане, вероятно, было столько же индивидуальных проблем, сколько людей, животных и других вещей, связанных с городом. Мы были подавлены, узнав через год после катастрофы о растущем числе самоубийств и обостряющихся проблемах бедности. Немногие люди отдавали себе отчет в том, что в 2005 г. из-за наводнения, ставшего результатом урагана Катрина, и разрушения дамб, построенных для защиты от подъема уровня моря, в этом городе погибло более 1800 человек. Это более половины количества американских солдат, погибших в то время в войне в Ираке! Однако общественность гораздо меньше интересовал Новый Орлеан, нежели война в Ираке, возможно отчасти потому, что «проблемой» была природа, а не «противник». С одной стороны, было некого винить в природной катастрофе. С другой стороны, все винили всех остальных. Большинству казалось, что катастрофу усугубили расизм, классовые противоречия и некомпетентность городских властей. Многие обвиняли в небрежности правительство и президента. Инженерные войска (построившие неудовлетворительные дамбы) могли бы действовать лучше. Некоторые сетовали даже на Бога, который (по словам тогдашнего мэра Нового Орлеана Рэя Нейджина) «наказывал людей» за разные грехи.

Казалось очевидным одно. Внезапная городская катастрофа причиняет зло всем и всему, связанным с этим городом. Повсеместное страдание разжигает скрытый гнев и нерешенные исторические проблемы. Когда мы занимались городом, мне часто казалось, что почти никто там не был способен ладить с кем угодно еще. Даже другие «помогающие» группы, заявлявшие, что они заботятся о других и оказывают им помощь или поддержку, казались боевыми отрядами, высматривающими врагов. Как только мы начинали помогать населению, создавая свободную дискуссию, собирая людей в университетах, чтобы они могли лучше общаться друг с другом, другие помогающие группы вступали с нами в конфликт, боясь, что их работа не будет замечена, или, желая, чтобы их работа была единственным подходом и т. д. Одни говорили нам, чего не следует делать, другие указывали нам, что делать. Третьи приглашали нас, но затем говорили, чтобы мы не приезжали в город, поскольку в сезон ураганов это опасное место. «Вы будете в ответе за здоровье каждого, – предостерегали они, – если во время вашей работы здесь случится еще одна катастрофа и если приезжие будут застигнуты ею в городе и не смогут выбраться». У меня до сих пор бегут мурашки по коже, когда я вспоминаю некоторые неприятные взаимодействия с «помогающими» организациями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу