Итак, правила, таблицы, «Указатель»,.. И все-таки этого мало: физических эффектов можно насчитать десятки тысяч, и все они должны найти применение в правильно организованном изобретательском хозяйстве.

Хорошо было бы иметь какое-то универсальное средство поиска нужного физического эффекта. На первый взгляд такая постановка вопроса просто несерьезна. Но ведь это ИКР, а что стоил бы АРИЗ, если бы его принципы нельзя было бы приложить к совершенствованию самого АРИЗ...

Мы уже видели: многие задачи можно без труда «перевести» на язык вепольного анализа. Пополним этот язык, сделаем его если нужно, богаче - и будем переводить все (или почти все) за дачи. С другой стороны, все (или почти все) физические эффекты тоже можно выразить в терминах «поле», «вещество», «действие». А если дело обстоит так, то можно использовать вепольный анализ в качестве языка - посредника между изобретательскими задачами и физикой (химией).

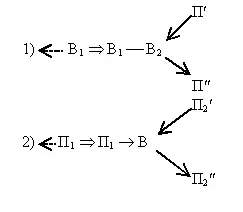

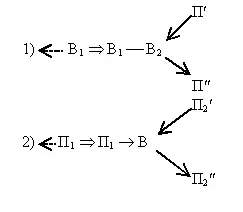

Как выглядят условия задачи в вепольной форме, мы уже видели. Например:

Дано вещество, плохо поддающееся непосредственному контролю. Чтобы контролировать это вещество, нужно связать его с веществом В2, которое будет менять свои свойства в зависимости от изменения свойств В1. При этом изменения состояния В2 должны отражаться на состоянии взаимодействующего с В2 поля П, которое легко обнаружить.

Здесь мы и подходим к физическому эффекту. Способность В2 менять состояние поля П - это и есть некий физический эффект, который надо найти, чтобы от вепольного решения перейти к физическому.

Во втором примере нужен более тонкий эффект: вещество В, внесенное в поле П1, должно изменять свои свойства так, чтобы это проявлялось во взаимодействии В и П2.

Задача 49

Измерение сверхвысоких напряжений и токов в проводниках, находящихся под этим напряжением, представляет собой сложную техническую задачу. Приходится воздвигать огромные конструкции, имеющие изоляцию на полное напряжение; такие «этажерки» из изолятора достигают высоты 10-12 м. Требуется найти простой, дешевый и точный способ измерения.

В вепольной форме решение этой задачи уже записано на схеме 2. Поскольку на вещество действует электрическое или магнитное поле, запись можно конкретизировать: П1 = Пэ или П1 = Пм. На выходе желательно иметь поле магнитное, электрическое или оптическое (остальные поля намного менее удобны). Значит, можно конкретизировать и П2. Но тогда правая часть схемы 2 дает формулу эффекта Керра (П1 = Пэ , П2 = Попт ) или эффекта Фарадея (П1 = Пм, П2 = Попт ). ,.

Если бы у нас был список физических эффектов в вепольной форме, найти нужный эффект не представляло бы никакого труда. Тем более, что названия искомых эффектов (но не суть) можно получить по общему правилу, соединяя названия полей на входе и выходе (электрооптический, магнитооптический).

Испытуемые школьники без затруднений находили и более сложные и заведомо им неизвестные физические эффекты, разумеется, в тех задачах, для решения которых достаточно одного физического эффекта. Если задача решается совместным применением нескольких эффектов (или сочетанием эффекта и приемов), нужны еще и правила «стыковки» физических эффектов. Такие правила сейчас изучаются, кое-какие уже удалось установить. Например, известно, что «связующим» элементом между двумя «стыкуемыми» эффектами в сильных изобретениях всегда выступает поле, а не вещество (т. е. поле на выходе одного эффекта является одновременно полем на входе другого).

Многое еще предстоит выяснить. Но общий принцип уже ясен: есть надежный посредник между изобретательскими задачами и физическими эффектами, необходимыми для их решения, - это вепольный анализ.

Если вы внимательно читаете книгу, нетрудно сразу решить задачи 50-52. Следующие три задачи несколько труднее. Сначала сформулируйте для них ИКР и ФП. Подумайте, что именно должен сделать искомый физический эффект, чтобы устранять ФП. Затем используйте таблицу применения физических эффектов.

Задача 50

Нужно автоматизировать отделение спелых помидоров от неспелых. Известны разные способы (например, делят по цвету, по твердости, по химическому составу), но они сложны, дороги, ненадежны. Мы возьмем за основу самый простой (и потому самый привлекательный) способ - разделение по удельному весу. Разработана установка, основную часть которой составляет ванна с водой. В ней спелые помидоры должны тонуть, а неспелые всплывать. К сожалению, установка работает плохо: чаще всего спелые и неспелые помидоры имеют плотность ниже 1 г/см3... и спокойно все всплывают, хотя спелые все-таки чуть-чуть тяжелее неспелых. Удобнее всего было бы разделять томаты в жидкости с удельным весом 0,99 г/см3. Но такая жидкость, удовлетворяющая еще и требованиям пищевой промышленности, пока не найдена. Разбавлять воду другими жидкостями, нагревать, насыщать воздухом нельзя. Как быть?

Читать дальше