Пусть читателя не вводит в заблуждение разница между понятиями «цвет» и «спектр». Никакой принципиальной разницы нет. И цвет, и спектр звезды определяется температурой ее излучающей поверхности, а указанная температура – прежде всего массой звезды. Кстати, показатель цвета звезды – вполне законная и легко измеряемая физическая величина. Так что если вам встретится диаграмма «цвет – светимость» или, что то же самое, «цвет – звездная величина», не смущайтесь – речь идет о той же самой диаграмме Герцшпрунга – Рессела, просто ось абсцисс проградуирована иначе.

При беглом взгляде на диаграмму бросается в глаза главная последовательность звезд на ней – изогнутая вроде человеческого позвоночника полоса из великого множества звезд. Оставляя в стороне подробности, скажу прямо: главная последовательность – обиталище звезд «второго поколения» (то есть обогащенных тяжелыми элементами), в которых идут ядерные реакции на водороде. Выше и правее положения Солнца на главной последовательности лежит область красных гигантов, в ядрах которых идут реакции на углероде. И сюда же, как ни странно, попадают звезды типа Т Тельца, то есть протозвезды. Впрочем, это происходит в полном соответствии с теоретическими моделями.

За счет чего светят протозвезды? Ведь их светимость порой в сотни раз выше, чем полагается при их массах?

Главным образом, за счет продолжающегося медленного сжатия. Потенциальная энергия слоев, лежащих выше, при их опускании просто-напросто переходит в тепловую энергию частиц. Но температура в ядре звезды типа Т Тельца еще недостаточна для «возгорания» водорода. Для протон-протонной реакции требуется температура хотя бы 4–5 млн К, а такой температуры в ядре еще нет. Правда, при меньших (порядка 1 млн К) температурах идут реакции на дейтерии и литии, но они не способны остановить сжатие. Дейтерия и лития просто мало. Типичный состав межзвездной среды, идущей на образование звезд, в нашу эпоху примерно таков: на 1000 атомов приходятся 900 атомов водорода, 90 атомов гелия и лишь 10 атомов других элементов. Где уж малочисленным атомам дейтерия и лития обеспечить энерговыделение, способное остановить сжатие протозвезды! Заметим в скобках, что лития в межзвездной среде в нашу эпоху гораздо меньше, чем было в догалактическую (но уже «вещественную») эру существования Вселенной. Мы помним, что вещество, из которого возникло Солнце (и, конечно, все звезды, формирующееся в наше время), имеет «вторичное происхождение», то есть в прошлом побывало (и не раз) в недрах звезд более ранних поколений. По этой причине лития в межзвездной среде в нашу эпоху очень мало. Дейтерия несколько больше, и именно он горит в ядре протозвезды, все равно, впрочем, не конкурируя по энерговыделению с процессом сжатия!

Между прочим, в середине XIX века великий Гельмгольц, не имевший, понятное дело, никакого представления о ядерных реакциях, предложил медленное сжатие как причину светимости Солнца. Гипотеза не прошла, так как предполагала чрезмерно большой (просто-напросто превышающий радиус орбиты Земли) радиус Солнца во вполне уже исследованные геологами эпохи, конкретно – в миоцене 18 млн лет назад. Понятно, что это не лезло ни в какие ворота. Однако для протозвезд теория Гельмгольца оказалась верной.

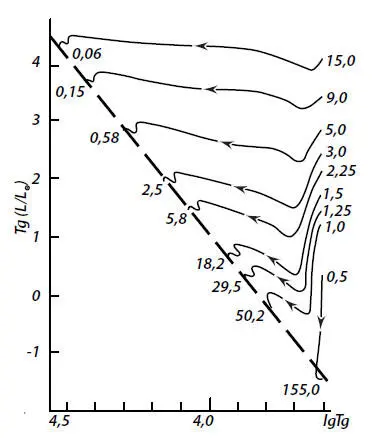

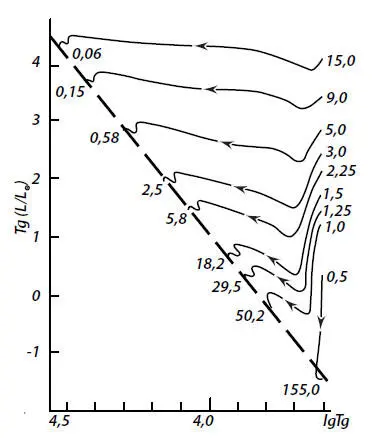

На рис. 16 показаны теоретические эволюционные треки для протозвезд разной массы. Звезды солнечной массы дрейфуют влево-вниз, пока не «наткнутся» на главную последовательность; массивные протозвезды дрейфуют влево, практически не меняя своей высокой светимости, а маломассивные протозвезды резко «ныряют» вниз, пока опять-таки не упрутся в главную последовательность и не займут на ней свое, определяемое прежде всего массой место.

Слово «резко» в отношении маломассивных протозвезд употреблено в том смысле, что их трек крутой, а не в том, что процесс превращения маломассивной протозвезды в красный карлик главной последовательности проходит быстро. Как раз наоборот: чем массивнее протозвезда, тем скорее она «садится» на главную последовательность, причем зависимость здесь резко нелинейная. Например, для протозвезды солнечной массы это время составляет около 50 млн лет, для протозвезды вдвое меньшей массы – уже 155 млн лет, а протозвезда с массой в 15 солнечных масс станет нормальной звездой всего-навсего за 60 тысяч лет.

Рис. 16. Эволюционные треки протозвезд разной массы

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу