Указ 11 марта 1700 года провозгласил монетную реформу. Стали чеканить наряду с серебряными мелкие медные монеты разной стоимости: полкопейки («денежка»), 1/ 4копейки («полушка»), 1/ 8копейки («полуполушка»), До этого в обращении не хватало мелкой разменной монеты, и люди рассекали серебоя-ную копейку на две, три части, а в некоторых местах самостийно появлялись заменители — кожаные и прочие «денежки».

Памятуя о неудаче медной реформы 1654–1663 годов, когда рынок наводнили огромным количеством медных денег, стоимость которых постепенно упала в 10–15 раз в сравнении с серебряными, теперь отчеканили только нужное количество мелких медных монет хорошего качества. Нововведение в народе приняли спокойно. Очевидно, посещение лондонского Монетного двора, беседы со специалистами пошли впрок и Петру, и его помощникам в этом деле.

В последние годы столетия страна вступила в полосу реформ, хотя еще не очень решительных и последовательных; они набирали силу, темпы и вскоре дали свои плоды. Но это уже начало следующего столетия, в которое Россия вступала «под гром пушек и стук топора» (А. С. Пушкин).

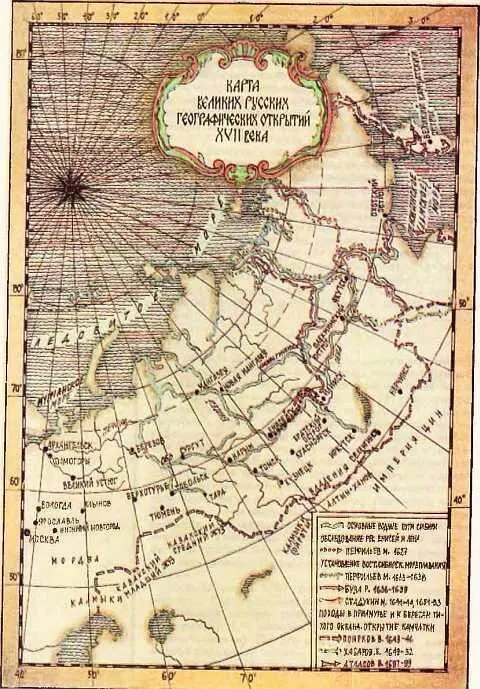

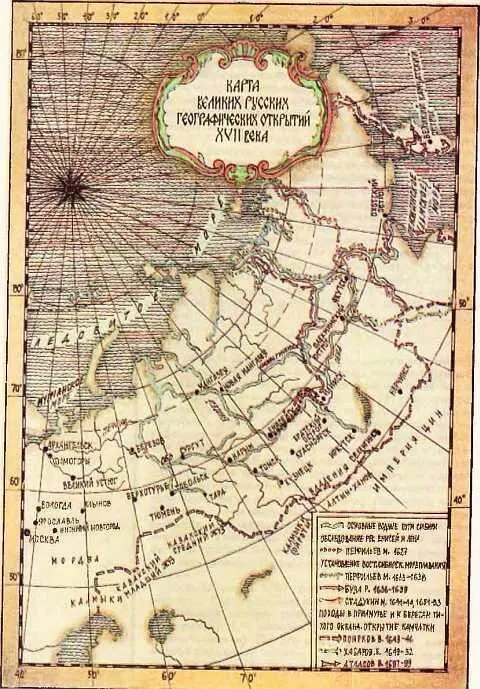

XVII столетие можно назвать началом нового периода в истории русской культуры. Для него характерны начало секуляризации, то есть обмирщения культуры, общественного и индивидуального сознания, осознания всем обществом и отдельной личностью своей важной роли в судьбах страны. Как и во многом другом, большую роль в этом сыграли события Смутного времени, мощные и частые народные движения, войны и продвижение в бескрайние просторы Сибири, Дальнего Востока. Эти эпохальные события, исключительно важные для судеб государства и народа, втянули в свой водоворот огромные массы людей и показали их мощь, вдохнули в них новые представления о «силе земли», «земского начала». Недаром о Кузьме Минине, рядовом провинциальном горожанине, ставшем одним из освободителей Отечества в годы Смуты, в России с гордостью говорили, что он выбран «Советом всея земли» («выборный человек всею землею»).

Заметно расширился кругозор русского человека, его миропонимание стало глубже и объемней. В историческое творчество, непосредственное историческое действие было втянуто много людей: и знатных, и бедных, рядовых. На авансцену истории выступают не только цари и думные чины, но и рядовые дворяне и посадские люди, крестьяне и казаки, многие из них становятся известными по всей России и в окрестных странах; к примеру — тот же Кузьма Минин или патриарх Никон, происходивший из нижегородских крестьян, его земляк протопоп Аввакум и другие расколо-учители. А народные предводители — Иван Болотников и Илья Горчаков («царевич Петр»), Иван Балаш и Степан Разин, выборные руководители восставших стрельцов (1682 и 1698 годы), многие другие по всей стране — воодушевляли тысячи и тысячи обездоленных и угнетенных, всю российскую чернь.

Сам воздух, казалось, толкал к новому, к переосмыслению человеком его роли в жизни страны. Но началось с малого — с первых ростков нового в культуре и быту. Это были лишь самые первые шаги, и их значение преувеличивать не приходится. Но их появление — симптомы эпохи, отличающейся от «досмутного» времени.

Обучение грамоте. Круг чтения

Во времена Ивана Грозного, его отца и сына грамотных можно было сыскать преимущественно среди лиц духовного или приказного сословия; в XVII веке их уже немало среди дворян и посадских людей. Даже среди крестьян, прежде всего черносошных, отчасти крепостных и других, среди холопов имелись грамотеи — старосты и целовальники, приказчики и писцы.

Но, конечно, подавляющая масса крестьян — люди неграмотные.

В целом процент грамотных по стране, хотя и медленно, увеличивался. Еще в первой половине столетия многие городские воеводы из-за неграмотности или малой грамотности шагу не могли ступить без дьяков и подьячих, своих подчиненных по воеводской избе — центру уездного управления. То же самое можно сказать и о многих дворянах, которых посылали из Москвы описывать и межевать земли, «сыскивать» беглых, чьи-либо упущения, преступления и т. д. Д. Е. Остафьева, соликамского воеводу, в конце 30-х годов, запросили из Москвы по поводу одного судебного дела: почему на этом важном документе нет его собственноручной подписи? И воевода продиктовал грамотному дьяку ответ, из которого становится ясно: дело не столько в болезни, о которой тот не преминул упомянуть, сколько в другом — хозяин города и уезда толком грамоте не умеет: «А в кое, государь, время я, холоп твой, и не болен, и я по нуже к твоему государеву сметному списку и к окладной росписи прикладываю руку, да и то по люцкому ученью: которое слово велят после которово написать, потому что я, холоп твой, умою грамоте мало; а и прочесть, государь, чюжово и своего письма не умею».

Читать дальше