Parkes, British Battleships, p. 461.

Относительно революции, произведенной «Дредноутом» в военном кораблестроении, см. там же, с. 466 — 86; Arthur Marder, The Anatomy of British Sea Power: A History of British Naval Policy in the Pre-Dreadnought Era, 1880–1905 (New York, 1940), pp 505 — 43; Arthur Marder, From Dreadnought to Scapa Flow, vol 1, The Road to War, 1905–1914 (London, 1961), pp. 43–70; Mackay, Fisher of Kilverstone, pp 293 ff; Richard Hough, First Sea Lord: An Authorized Biography of Admiral Lord Fisher (London, 1969), pp. 252 ff.

Parkes, British Battleships, pp. 560, 592; Peter Padfield, Guns at Sea (New York, 1974), pp. 195–252. Elting E. Morison, Men, Machines and Modern Times (Cambridge, Mass., 1966), высказывает ряд верных наблюдений по давлению, оказанному на старые модели взаимоотношений на корабле в ходе первого этапа этой революции во флотской артиллерии.

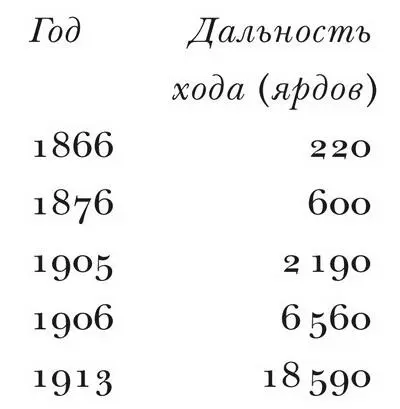

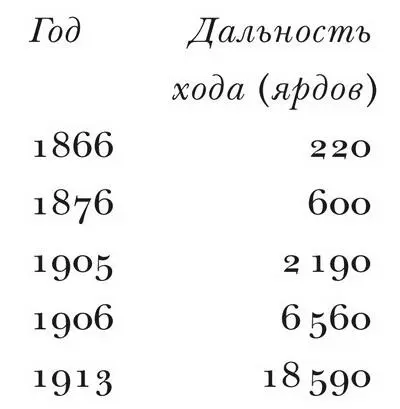

Таблица гарантированного хода, представленная заводом по выпуску торпед Уайтхеда, показывает данные наиболее дальноходных образцов по годам:

Данные приведены по Gray, The Devil’s Device, Appendix.

Я не смог найти действительно удовлетворительного описания флотской политики Франции в 1884–1914 гг., однако стоит посмотреть Ernest H. Jenkins, A History of French Navy (London, 1973), pp. 303 ff; Bueb, Die «Junge Schule» der franzosischen Marine; Joannes trtamond and Andre Reussner, Elements d’histoire maritime et coloniale contemporaine, 1815–1914, new ed (Paris, 1947), pp. 652 ff.; Salaun, La marine francaise, pp. 1 — 75.

Gray, The Devil’s Device, p. 206.

Trebilcock, «Spin-off in British Economic History», pp. 474 — 80.

W. Asworth, «Economic Aspects of Late Victorian Naval Administration», Economic History Review 22 (1969): 492.

Marder, Anatomy of British Sea Power, pp. 25–27. Это может показаться преувеличением, но мне не удалось найти достоверных экономических подсчетов. Замечания относительно экономической роли флота см. также у Wiliam Ashworth, An Economic History of England, 1870–1939 (London, 1960), pp. 236 — 37.

Scott, Vickers, p. 81.

Ограничения подобного рода становились все более важными. Налицо была тенденция подмены патентов грифами секретности как способом защиты новых технологий, поскольку открытое хранение чертежей и описаний в патентных бюро позволяло странам и компаниям-конкурентам пользоваться ими. Внесение незначительных изменений (необходимых для оспорения патентных ограничений в суде) — или учет технических характеристик запатентованной конструкции (для разработки более совершенной на ее основе) позволяли конкурентам получить все искомое без особых затрат.

Scott, Vickers, pp. 20, 42.

Основой для этих утверждений послужили две великолепные книги — Scott, Vickers, and Clive A. Triblecock. The Vickers Brothers: Armaments and Enterprise, 1854–1914 (London, 1977). Noel-Baker, Private Manufacture of Armaments, vol. 1; Helmut Carl Engelbrecht and F. C. Hanighen, Merchants of Death: A Study of International Armments Industry (New York, 1934) представляет характерный для 1930-х скандальный, разоблаченческий подход; Doughan, The Great Gunmaker: The Story of Lord Armstrong продолжает традицию восхваления. Все они содержат полезную, хотя временами и недостоверную, информацию.

Trebilcock, The Vickers Brothers особенно хороша для понимания того, каким образом частные предприниматели пытались снизить риски и вести рациональную политику на рынке. В ряде статей он рассматривает эти же вопросы более сжато и в более общих чертах. См. Clive A. Trebilcock: «Legends of the British Armament Industry: A Revision,” Journal of Contemporary History 5 (1970): 2 — 19; A Special Relationship — Government, Rearmament and the Cordite Firms», Economic History Review 19 (1966): 364 — 79; «British Armaments and European Industrialization, 1890–1914», Economic History Review 26 (1973): 254 — 72. Последняя статья является особенно впечатляющей. В ней Требилкок утверждает, что уровень и экономическая важность капиталовложений государства в область производства вооружений в 1890–1914 гг. заслуживают сравнения с предшествовавшими вложениями в строительство железных дорог. Обе стратегии модернизации задействовали государственный кредит как средство направления объемных капиталовложений в области, где частный капитал в одиночку не справился бы с задачей. Он даже утверждает, что средства от производства вооружений оказали на местную экономику воздействие почти столь же сильное, сколь ранее-железные дороги. По его вычислениям, на пике усилий государств по импорту новых оружейных технологий Испания выделила всего 2 % доходов казны в 1906 г., тогда как Япония — 10,3 % в 1903 г. Другие государства занимали место между двумя вышеуказанными крайностями, однако в каждом случае усилия были внушительными, а появившиеся благодаря им новые знания и запросы, а также новые государственные кредиты и налоги в целом способствовали значительным изменениям в национальных экономиках.

Читать дальше

![Уильям Макгиверн - Завтра опять неизвестность [английский и русский параллельные тексты]](/books/35168/uilyam-makgivern-zavtra-opyat-neizvestnost-angli-thumb.webp)