Маховой называют ногу, атакующую барьер, то есть преодолевающую барьер первой, а толчковой – ногу, которая отталкивается на последнем шаге, посылая тело спортсмена на барьер, то есть преодолевает барьер второй.

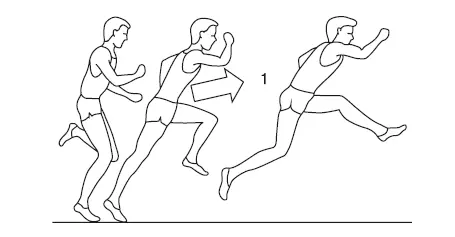

По команде «Внимание!» барьерист поднимает таз несколько выше плеч или на один уровень с ними. По команде «Марш!» начинает активный бег, причем, в отличие от спринтера, выпрямляет туловище на 4–5 шагах стартового разгона, чтобы к последнему шагу перед барьером подойти с высоким расположением общего центра масс тела.

До первого барьера бежать следует быстро и свободно, с оптимальным наклоном туловища, ставя ноги с передней части стопы.

Чем меньше разница между высотой барьера и высотой центра масс, тем эффективнее окажется шаг через барьер и тем рациональнее будут выполнены беговые шаги между барьерами. Барьерист должен подбегать к барьеру высоко, не приседая на последнем шаге, а, наоборот, поднимаясь, атакуя барьер сверху. Последний шаг перед барьером несколько меньше, нога ставится загребающим движением назад, чтобы активно свести бедра и рационально выполнить атаку маховой ногой. Движения должны быть направлены не вверх, а вперед, на барьер. Расстояние от места постановки ноги при последнем шаге до барьера должно составлять более 2 м, то есть не менее полуторной длины нижних конечностей. С ростом мастерства и уровня физической подготовки это расстояние увеличивается до оптимальных пределов. Но слишком далекое отталкивание имеет свои недостатки.

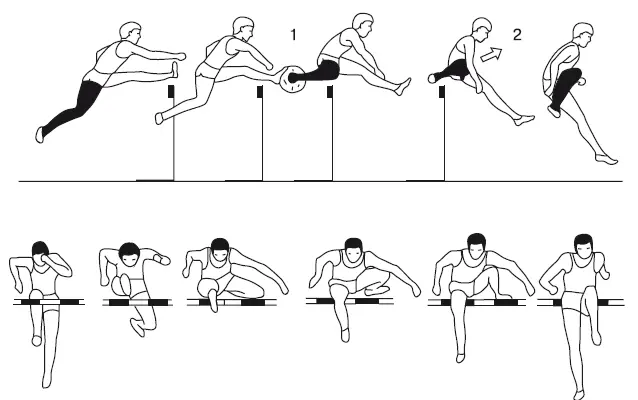

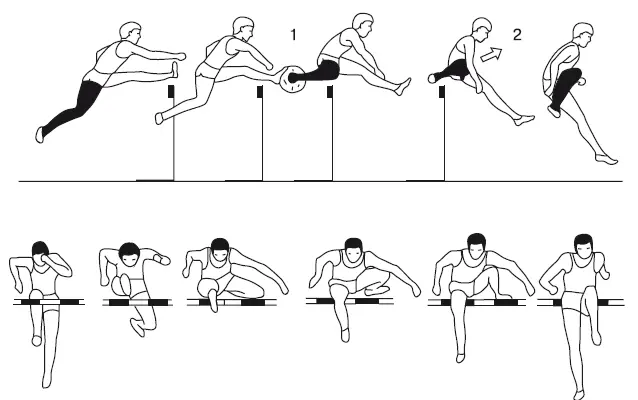

Преодоление барьера условно проходит в три этапа:

атака барьера;

переход через барьер;

сход с барьера.

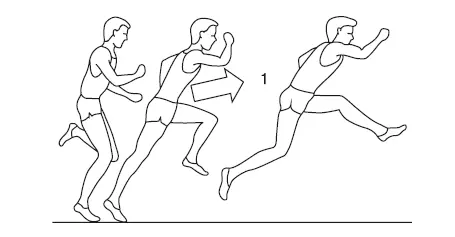

Атака барьера.Этап начинается с движения маховой ноги после прохождения вертикали. Движение начинается бедром, голень согнута в коленном суставе, как при обычном беговом шаге. Далее бедро движется вверх и вперед до горизонтали, голень выпрямляется, атакуя барьер пяткой. Барьерист принимает положение «шпагат» на опоре. Одновременно с движением маховой ноги туловище наклоняется вперед, а рука, противоположная маховой ноге, также посылается вперед – к носку маховой ноги. Движения туловища, руки и маховой ноги должны быть быстрыми и совпадать по ритму. Взгляд спортсмена направлен вперед (рис. 2.9).

Рис. 2.9.Выполнение атаки барьера

После отрыва толчковой ноги от опоры начинается следующая фаза.

Переход через барьер.При переходе через барьер маховая нога продолжает двигаться вперед, а после того как коленный сустав минует барьер, постепенно опускается вниз. Толчковая нога, оторвавшись от грунта, сгибается в коленном суставе, бедро отводится в сторону в тазобедренном суставе, голеностопный сустав полностью разгибается. Бедро должно быть выше, чем голень и пятка.

В этом положении согнутая нога выполняет движение вперед через сторону. Маховая рука, полусогнутая в локтевом суставе, отведена назад. В момент прохождения вертикали над барьером, когда бедро толчковой ноги начинает движение вперед, руки встречаются у туловища. Рука, противоположная маховой ноге, выполняет загребающее движение назад через сторону, а другая рука – обычное движение, как в гладком беге (рис. 2.10).

Рис. 2.10.Выполнение перехода через барьер

Когда маховая нога касается опоры за барьером, начинается завершающая фаза преодоления барьера.

Сход с барьера.Техничный спортсмен, преодолев барьер, ставит маховую ногу на опору с носка, не опускаясь на пятку. Маховая нога выпрямлена в коленном суставе, толчковая идет бедром вперед и чуть вверх, угол в коленном суставе между ее бедром и голенью увеличивается до 90° и более. Первый шаг после схода с барьера бегун делает с высокого уровня центра масс. Расстояние от барьера до постановки маховой ноги колеблется в пределах 130–160 см. Наклон туловища должен сохраняться как в начале атаки барьера (рис. 2.11).

Рис. 2.11.Выполнение схода с барьера Важно

Отведение туловища назад при сходе с барьера является грубейшей ошибкой.

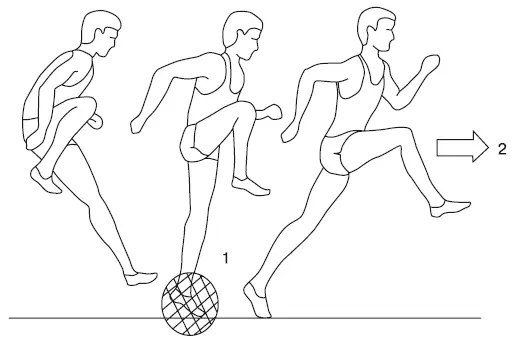

Бег по дистанциисостоит из преодоления барьеров и выполнения беговых шагов между ними. Между барьерами спортсмены делают три беговых шага, которые несколько отличаются от шагов спринтерского бега. Первый шаг обычно самый короткий, второй – длинный, третий – на 15–20 см короче второго. Наклон туловища чуть больше, чем при гладком беге. Спортсмен должен специально укорачивать последний шаг, как бы набегая на барьер; это способствует также быстрой атаке барьера маховой ногой. Бег между барьерами должен быть мощным и в то же время свободным, пластичным, незакрепощенным. Оптимальное сочетание ритма преодоления барьеров с ритмом бега между ними позволит достичь высоких результатов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/435380/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere-thumb.webp)