Среди документов под грифом «Секретно» в одном из государственных архивов есть докладная Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А. из Нижнего Тагила от начальника группы по делам несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области. Вот некоторые изъятия из этого документа, рассекреченного в 1995 году. ( Орфография оригинала. — А. С. )

«…в Нижнетагильский особо режимный детский дом направлены на воспитание ряд подростков, имеющие материально обеспеченных родителей.

Основанием для направления этих детей в детдом с особым режимом послужило отсутствие надлежащей заботы о них со стороны родителей, не уделяющих должного внимания вопросам правильного воспитания детей, вследствие чего эти подростки оказались неустойчивыми в поведении.

В связи с этим нас интересует вопрос, почему родители, покалечившие своих детей, остаются безнаказанными, и в отношении их ограничиваются только материальной ответственностью».

Под номером первым в следующем за этим списке от 2 октября 1954 года идет: «Серов Анатолий Анатольевич, 1939 года рождения, сын погибшего героя Советского Союза А. К. Серова. Мать мальчика, заслуженная артистка РСФСР — Серова Валентина Васильевна, имеющая зарплату 1500 рублей в месяц (справка театра). Отчим мальчика — писатель К. Симонов». Далее в списке еще 4 фамилии.

«…В личном деле Серова имеется заключение зав. поликлиническим отделением Московского психо-неврологического диспансера для детей и подростков о том, что подросток интеллектуально полноценен, не является психическим больным, однако труден в поведении, т.к. за ним нет достаточного надзора <���…>. Следовало бы т.т. Серову, Симонова <���…> и других показать общественности на страницах печати, обсудить по месту их работы, и на их примерах научить кое-кого тому, как нельзя воспитывать детей».

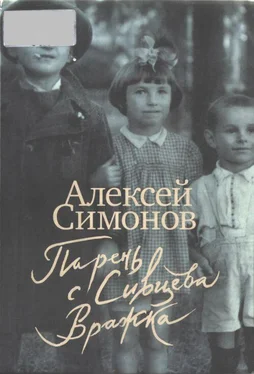

В октябре 54-го, когда составлена эта бумага, Толе уже 15, я виделся с ним только что летом, когда его временно забрали из детдома и привезли в Гульрипши, туда, где под Сухумом у отца была дачка на Черном море. Толька был послушный и благостный, и лишь перспектива возвращения в детдом омрачала его неунывающее чело. Есть фотография, где мы втроем стоим возле внешнего забора дачи, мы с отцом — из породы горных орлов, с шевелюрами наверх и горбатыми носами, а Толька — как кукушонок, затесавшийся в эту компанию, веселый, разбитной кукушонок.

Мы с Толькой в переделкинских прериях, 1952 г.

Счастливое детство — это подспудное ощущение, что ты нужен окружающим тебя взрослым. Нужен и любим ими, совершенно независимо от твоих талантов или успехов в учебе. Этим воспитание отличается от дрессировки.

Самую универсальную формулу этого процесса я услышал много лет спустя от мудрой Бабы-яги — Надежды Яковлевны Мандельштам. Понаблюдав как-то в Тарусе, где она у нас гостила, как я жучу своего пятилетнего сына, Надежда Яковлевна отозвала меня в сторону от поля битвы за его примерную воспитанность и сказала: «Алеша, у меня никогда не было своих детей, но я много работала и со школьниками, и со студентами, так что опыт мой, конечно, не универсален, но вдруг окажется полезным: скажите, вы, правда, верите, что детей можно воспитывать?»

— ?????

— По-моему, с ними можно только дружить.

Не могу сказать, что слова Надежды Яковлевны перевернули меня или мир, но запомнились навсегда.

Вот таких взрослых-друзей у Толи никогда не было. Он был опекаем, понукаем, оцениваем и наказываем, поощряем и воспитуем, но никогда не был любим и нужен. Никому.

Что-то жутко неправильное было в этой формально оправданной отправке его, тринадцатилетнего, в Нижний Тагил. Толька рассказывал мне, там, в Гульрипши, что в детдоме он — заложник. Папаша дает детдому много денег, приглашает группы за свой счет на экскурсии в Москву и Ленинград, и его — Тольку — гладят по головке, хвалят, но, чтобы не расставаться с таким источником щедрых благ, регулярно провоцируют. И говорят: «Отпускать рано, видите, человек еще не полностью встал на путь исправления».

До Нижнего Тагила Толя успел отличиться не раз, переводили его из московской школы в переделкинскую, ловили на кражах, на том, что, прогуливая уроки, связывался «не с теми» компаниями. А ведь в основе всех Толькиных «подвигов» лежала завышенная, ничем в реальности не подтвержденная, защитная самооценка: как доказать окружающим, что ты из знаменитой семьи.

Читать дальше